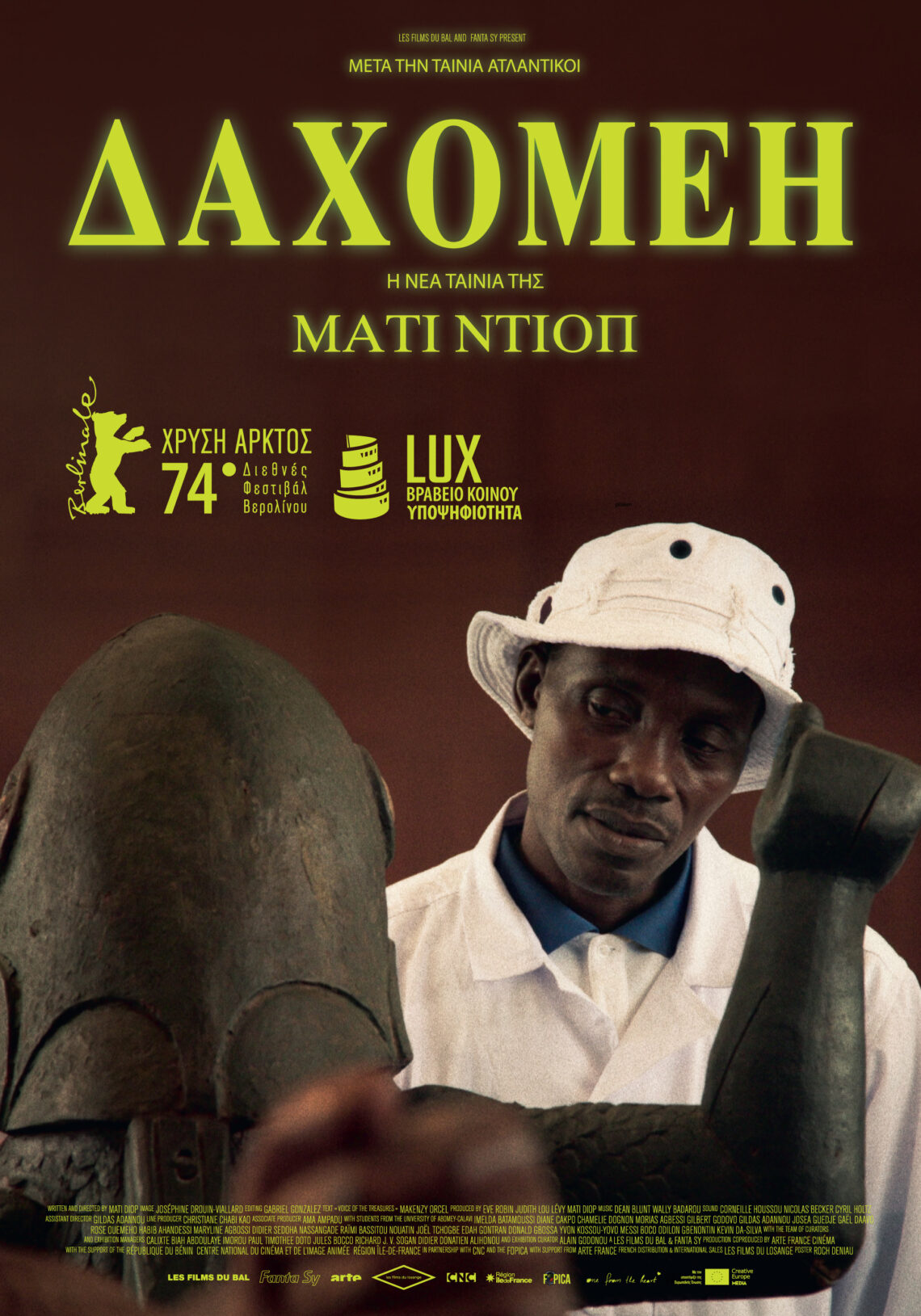

Le Film DAHOMEY au Benaki / Pireos 138

Projection du documentaire primé DAHOMEY

Samedi 24 mai 2025 — 18h30

Musée Benaki / Pireos 138

Dans le cadre des événements parallèles à l’exposition « L’Afrique parmi nous », le Musée Benaki et l’Institut Français de Grèce vous invitent à la projection du documentaire DAHOMEY, réalisé par Mati Diop, Ours d’Or du Meilleur Film à la dernière Berlinale.

Ce film, coproduit en France, est également la candidature officielle du Sénégal pour l’Oscar du Meilleur Film International 2025.

La projection aura lieu le samedi 24 mai 2025 à 18h30, au Musée Benaki – Pireos 138.

Le film sera en français, sous-titré en grec.

À propos du Film Dahomey

Le 9 novembre 2021, vingt-six trésors royaux du royaume du Dahomey quittent enfin Paris pour être rapatriés au Bénin, leur pays d’origine. Ces objets font partie des milliers d’œuvres d’art pillées en 1892 lors de l’invasion coloniale française.

Après 130 ans d’exil, le documentaire donne la parole à ces artefacts eux-mêmes, incarnés à l’écran, et nous plonge dans leur mémoire : celle de la spoliation, de l’attente, puis du retour dans un monde transformé.

Au Bénin, des étudiants universitaires — porte-voix d’une génération en quête de justice historique — s’interrogent sur la portée de ce retour et revisitent les blessures du passé colonial.

Fiche technique du Film Dahomey

- Réalisation : Mati Diop

- Scénario : Mati Diop, Makenzy Orcel

- Distribution : One from the Heart

- Durée : —

- Langue : Français (sous-titré en grec)

Rencontre – débat après la projection du Film Dahomey

La projection sera suivie d’une discussion avec :

- Yannis Hamilakis, professeur d’archéologie et d’études néo-helléniques à l’Université Brown (États-Unis)

- Sofia Chandaka, conservatrice du Département des Cultures du Monde du Musée Benaki et commissaire de l’exposition.

Note de la réalisatrice du Film Dahomey :

Avec mon premier long métrage, Atlantique, qui porte en lui toute la richesse de mes influences culturelles, j’ai tenté de rester fidèle à ma langue artistique tout en jouant consciemment avec les codes d’une narration plus classique. Avec Dahomey, je suis revenue à une écriture plus libre et à une manière de filmer plus proche de mes précédents projets.

Le confinement brutal provoqué par la pandémie a été l’occasion pour moi de m’interroger sur la portée politique et la raison d’être de mon engagement cinématographique. Alors que je réfléchissais au film de fiction auquel je voulais consacrer les deux années à venir, je continuais à travailler dans divers genres et formats. Durant la pandémie, j’ai eu la chance de recevoir une commande qui m’a permis de réaliser un film seule, chez moi, à partir d’enregistrements sonores faits avec ma grand-mère. Après l’interminable tournée de promotion d’Atlantique, tourner In My Room avec des moyens limités fut une expérience libératrice et réparatrice. Cela m’a rappelé ma capacité à faire du cinéma « avec rien ».

Un an plus tard, lorsque j’ai appris que la France allait restituer 26 trésors royaux du Dahomey au Bénin, j’ai mis mes projets en pause pour me consacrer entièrement à ce sujet.

J’ai entendu pour la première fois le mot « réparation » alors que j’écrivais Atlantique. En tant que cinéaste d’origine africaine, ce mot a résonné profondément en moi. Il traverse en réalité l’ensemble de mon œuvre.

Les films que j’ai réalisés à Dakar entre 2009 et 2019 parlent déjà d’un processus de retour : retour à mes racines africaines, à une part de moi longtemps enfouie sous l’influence dominante de mon environnement occidental.

L’annonce d’Emmanuel Macron à Ouagadougou – un plan de rapatriement du patrimoine africain dans un délai de cinq ans – fut un choc. J’ai réalisé que je n’avais jamais osé imaginer qu’une telle restitution pourrait se produire de mon vivant, peut-être par résignation. Je n’avais jamais envisagé à quoi cela pourrait ressembler. Et en essayant de me le représenter, un film a commencé à prendre forme dans mon esprit.

Initialement, j’imaginais un film de fiction relatant l’épopée d’une œuvre d’art, de son pillage à la fin du XIXe siècle à son retour au pays en 2075. Il me fallait situer l’histoire dans le futur, tant la restitution d’objets me semblait improbable de notre vivant.

J’avais cependant prévenu mes producteurs : si des restitutions d’œuvres d’art de la France vers leur pays d’origine avaient lieu, je voulais absolument les filmer. Nous devions rester vigilants. Nous avons suivi les actualités jusqu’au jour où l’annonce est tombée : 26 trésors royaux d’Abomey (aujourd’hui Bénin) seraient restitués le 10 novembre 2021. Il a alors fallu organiser le tournage dans l’urgence. Nous avons sollicité l’autorisation des autorités béninoises afin de pouvoir accompagner ces objets lors de leur retour. Cette demande a été acceptée, avec la garantie précieuse de conserver notre liberté artistique. En parallèle, nous préparions la logistique du tournage de Paris à Cotonou, un endroit que je ne connaissais pas encore.

Le film Dahomey s’est construit entre 2021 et 2023, entre tournage et montage, dans un mélange de documentaire et de fiction. Le calendrier de tournage a été établi en fonction des différentes étapes du voyage des trésors : depuis leur sortie du musée du Quai Branly, leur acheminement par avion, jusqu’à leur arrivée à Cotonou.

La seconde partie du tournage, réalisée à Cotonou, s’est concentrée sur la mise en place des œuvres dans le palais présidentiel, transformé pour l’occasion en espace muséal. Cela s’est fait avec l’équipe de conservateurs béninois, dont Calixte Biah – que nous avons suivi depuis Paris – et Alain Godonou, commissaire de l’exposition. Je suis ensuite restée un mois à Cotonou pour préparer l’autre grande partie du film, centrée sur la manière dont les jeunes béninois perçoivent la restitution des trésors. J’ai choisi de la montrer à travers un débat public organisé à l’université d’Abomey-Calavi.

Après la poursuite du montage, une troisième séquence a été tournée en 2022 : l’exposition elle-même, marquant la rencontre entre le peuple béninois et ses trésors retrouvés, suivie d’une séquence nocturne, onirique, errant dans Cotonou. Parallèlement, j’ai travaillé avec l’écrivain haïtien Makenzy Orcel pour le texte de la voix de la statue.

Ce qui distingue principalement le documentaire de la fiction, c’est la manière dont l’écriture se construit. Avec ce film, je cherchais à renouer avec une forme d’écriture spontanée et libérée — une approche souvent difficile à adopter dans le cadre plus structuré de la fiction. J’aime m’éloigner des conventions du médium, et réinventer mon approche à chaque film. Dahomey est un documentaire de fiction. Si les spectateurs sortent du cinéma en se demandant ce qu’ils viennent de voir, en ayant le sentiment d’avoir vécu une expérience singulière, alors j’ai le sentiment d’avoir contribué à un cinéma plus innovant, porteur de surprise. C’est ce que je cherche aussi, en tant que spectatrice, dans un film – d’où qu’il vienne.

Dans un documentaire, écrire, c’est avant tout prendre position sur les gens ou une situation. L’écriture commence avec le langage cinématographique, qui traduit (ou trahit) notre rapport au monde, aux autres, à soi-même. À la fin, qu’il s’agisse de fiction ou de documentaire, une seule question importe : est-ce que le cinéma advient, oui ou non ?

Quand je suis arrivée au musée du Quai Branly à Paris avec la directrice de la photographie Joséphine Drouin-Viallard, les objets s’apprêtaient à être retirés des vitrines et emballés. Nous ne savions pas à quoi nous attendre et étions sur la réserve face à cet environnement institutionnel. Le film Les statues meurent aussi d’Alain Resnais et Chris Marker (1953), que j’avais en tête comme référence, élève les statues à un niveau quasi divin. C’est à la fois un manifeste politique et un film d’art. Je visais une même puissance esthétique, mais dans un documentaire, on ne peut pas tout contrôler. Une seule prise est possible, à un seul moment. C’est maintenant.

Ce que la presse a écrit sur le film :

« Un film revigorant et galvanisant, avec des résonances évidentes pour les marbres du Parthénon conservés au British Museum. »

★★★★ – Peter Bradshaw, The Guardian

« La réalisatrice d’Atlantique propose une plongée onirique, plurielle et imaginative dans les enjeux toujours actuels de restitution des trésors pillés par les puissances coloniales. Dahomey est un exemple saisissant et inoubliable de la poésie qui peut surgir lorsque les morts et les exilés s’expriment à travers les vivants. »

– Jessica Kiang, Variety

« Réponse à Les statues meurent aussi de Resnais et Marker, le film prolonge la discussion sur la valeur des objets restitués et sur la responsabilité de la jeunesse à continuer l’indispensable travail de conservation et de réparation culturelle. Magnifiquement conçu, puissant et riche. »

– David Rooney, The Hollywood Reporter

« Dans ce documentaire envoûtant et méditatif, la cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop aborde un sujet brûlant des guerres culturelles – la décolonisation des musées européens – en tissant une réflexion captivante sur l’identité, l’ancienneté et le poids de l’histoire. »

– Rachel Pronger, Sight and Sound

« Poème et manifeste, documentaire et film fantastique, Dahomey invente un cinéma politique magique. »

– Les Inrockuptibles

« L’un des 10 meilleurs films du Festival de Toronto 2024. Diop suit le rapatriement de trésors du Bénin, ancien royaume du Dahomey, pillés au XIXe siècle. Une œuvre fascinante et unique sur l’héritage du colonialisme, l’identité et le rôle des œuvres d’art. »

– Rolling Stone