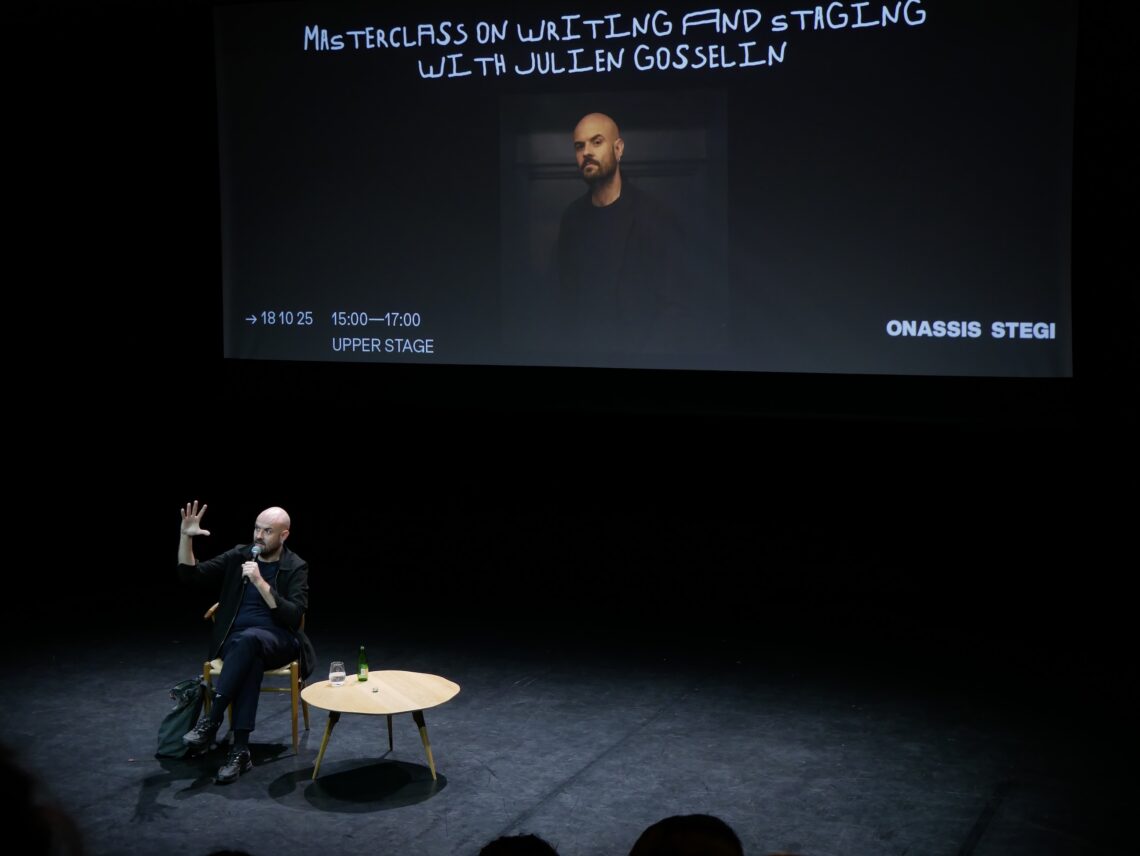

Passionnante Master class de Julien Gosselin à Athènes

Julien Gosselin était récemment à Athènes, sur la scène de l’Onassis Stegi pour présenter son spectacle » Le Passé » et partager sa vision du théâtre contemporain. Avec lui, pas de règles rassurantes ni de pédagogie douce : son théâtre interroge, dérange et provoque. Entre rejet du théâtre patrimonial, obsession pour la littérature et travail collectif, durant la Master class de Julien Gosselin à Athènes nous avons été invités à repenser la scène.

Un parcours personnel et artistique évoqué durant la Master class de Julien Gosselin à Athènes

Convaincu qu’il ne serait jamais un bon acteur, Julien Gosselin a imaginé devenir metteur en scène, sans se souvenir du moment précis où cette idée lui est venue. Il se souvient seulement d’un professeur d’allemand qui lui avait dit, presque par boutade : « Apprends l’allemand, tu pourras peut-être devenir metteur en scène en Allemagne un jour. » Malgré sa formation en école de théâtre, il n’a rien mis en scène pendant ses études. C’est après, dans un contexte français marqué par l’émergence de collectifs artistiques (il y a une quinzaine d’années), qu’il a commencé à créer.

Julien Gosselin décrit alors le paysage théâtral français de l’époque : une génération de metteurs en scène emblématiques (comme Patrice Chéreau ou Ariane Mnouchkine) avait marqué l’histoire, suivie d’une autre, plus pédagogique et civique, qui cherchait à expliquer, à créer du lien social – une approche qu’il rejette catégoriquement. Pour lui, le théâtre n’est pas un outil d’éducation ou de médiation, mais un espace de création radicale. À ses débuts, les grandes institutions théâtrales françaises ne s’intéressaient pas aux jeunes artistes : les metteurs en scène en poste avaient souvent 60 ou 70 ans. C’est dans ce contexte qu’il a fondé sa propre compagnie, « Si vous pouviez lécher mon cœur », avec six comédiens rencontrés en école. Le nom de la compagnie vient d’une réplique du film Shoah de Claude Lanzmann, où un ancien nazi déclare à Lanzmann : « Si vous pouviez lécher mon cœur, vous mourriez empoisonné. » Cette phrase, souvent citée par un de leurs professeurs, est devenue une plaisanterie entre eux, puis un symbole de leur rejet du théâtre institutionnel.

Une pratique théâtrale ancrée dans la littérature et l’expérimentation

Julien Gosselin insiste sur son rapport viscéral à la littérature. Il n’a jamais créé de spectacles à partir de rien ou de ses propres textes, car il se considère avant tout comme un lecteur, pas comme un écrivain. Ses premières mises en scène (comme Les Particules élémentaires de Houellebecq ou 2666 de Bolaño) sont nées de sa volonté de faire vivre sur scène des œuvres qui l’ont marqué. Le Passé, la pièce présentée à Athènes, est une exception dans son parcours : c’est la première fois qu’il travaille sur un texte classique, celui de Leonid Andreïev, un auteur russe méconnu, à la croisée du naturalisme et du symbolisme. Ce spectacle explore des questions de violence, d’histoire et de fiction théâtrale, en mêlant scènes naturalistes et éléments symboliques, comme une réflexion sur la disparition – des personnages, du théâtre lui-même, et peut-être de l’humanité.

Pour Julien Gosselin, le théâtre doit être un lieu de confrontation avec des textes plus forts que ce qu’il pourrait écrire. Il cite Marguerite Duras, Thomas Bernhard ou Don DeLillo comme des auteurs dont les voix le « dévastent » et l’inspirent. Ses spectacles, souvent très longs (jusqu’à 12 heures pour 2666), sont conçus comme des expériences immersives, où le temps scénique se superpose au temps de la vie. Il assume cette longueur comme une façon de sortir de la « dictature de la fiction » : selon lui, nous sommes déjà saturés de récits (Netflix, podcasts, discours politiques), et le théâtre ne doit pas simplement ajouter des histoires, mais proposer autre chose – une expérience sensorielle, mystique, voire une forme de résistance.

Un rejet du théâtre patrimonial et une quête de radicalité

Julien Gosselin exprime un mépris assumé pour le théâtre traditionnel, qu’il compare à des danses folkloriques en costume d’époque. Pour lui, aller voir une tragédie grecque ou un Shakespeare « contemporain » relève souvent d’une nostalgie mensongère : le public ne cherche pas à y trouver des réponses à ses questions actuelles, mais à observer une distance, un fantôme du passé. Il préfère travailler sur des auteurs marginaux, comme Andreïev, dont l’œuvre imparfaite et étrange lui permet d’explorer des territoires entre réalisme et symbolisme, entre vie et mort. Il évoque aussi le mouvement russe du « cosmisme », qui prônait la résurrection des morts et la colonisation de l’espace, comme une métaphore de ce que le théâtre peut être : un art déjà mort, mais capable de faire revenir des présences absentes.

En tant que directeur du théâtre de l’Odéon à Paris, Julien Gosselin défend une programmation audacieuse, loin des classiques réalistes. Il refuse d’adapter ses spectacles aux attentes du public, assumant que ses créations ne plaisent pas à tout le monde – et surtout pas aux habitués du théâtre traditionnel. Pour lui, le théâtre public, financé par l’État, a le devoir de prendre des risques, de « toucher aux limites » plutôt que de reproduire des formules éprouvées. Il souligne que la France est l’un des derniers pays où subsiste à la fois un financement public et une certaine indépendance artistique, contrairement à l’Allemagne, où les jeunes metteurs en scène sont rapidement intégrés dans des institutions qui les poussent à monter des classiques.

Un spectacle jamais fini et une relation douloureuse à la création

Julien Gosselin admet que ses spectacles ne sont jamais vraiment terminés. Même après des dizaines de représentations, il continue à les retravailler, à les ajuster. Il avoue aussi une grande difficulté à regarder ses propres créations, comme s’il devait supporter la honte de voir son travail exposé. Pourtant, il défend cette exigence comme une nécessité : le théâtre, pour lui, est une construction permanente, une lutte.

Il conclut en expliquant que ses spectacles longs attirent souvent un public jeune, plus ouvert à l’expérimentation. Il assume de ne pas chercher à plaire, mais à créer des expériences uniques, même si cela signifie un public moins nombreux. Pour lui, l’enjeu n’est pas la quantité, mais la qualité de la confrontation avec l’art.

En résumé : Julien Gosselin propose un théâtre radical, ancré dans la littérature, en lutte contre les conventions et en quête d’une expérience scénique qui dépasse la simple narration. Son travail, entre violence et poésie, interroge la place du théâtre dans un monde saturé d’images et de récits, et défend l’idée que l’art doit rester un espace de résistance et de mystère.